In una gabbia d’argento Turandot stupisce il pubblico rumeno

di Adelina Diaconu – Assistente Universitario

Il teatro musicale di Galati, in Romania, è stato recentemente promosso al rango di Teatro Nazionale di Opera e ha festeggiato l’importante avvenimento con una prima di eccezione. Il progetto di mettere in scena su un palcoscenico di dimensioni medio-piccole un’opera “grande” come Turandot avrebbe potuto, infatti, apparire addirittura azzardato: ma a renderlo efficacememente possibile è stata la proposta realizzativa dello scenografo e costumista Domenico Franchi sulla base della chiave registica di Paolo Bosisio.

Secondo ques’ultimo, Turandot non è la storia d’amore (o se si vuole la doppia storia d’amore, quella senza speranza di Liù che, togliendosi la vita, rende realizzabile quella impensabile di Calaf con Turandot), ma è la storia di uno scontro senza quartiere tra nevrosi diverse e contrastanti.

Nella lettura che Puccini con i suoi librettisti Adami e Simoni offre assai liberamente ispirandosi alla omonima fiaba teatrale di Carlo Gozzi, Turandot è una donna frigida, sessualmente convertita alla più accesa repulsione pregiudiziale nei confronti del maschio, (a crederle) per causa di un trauma ancestrale, subito da una sua antenata che pesa sulla discendente come un macigno, originandone la condotta a dir poco crudele. Ma uscendo dalla lettera del libretto, l’antieroina pucciniana appare piuttosto come una donna che rifiuta la fallocrazia dominante nella sua cultura cui non intende sottomettersi accettando di sposarsi per dare all’imperatore suo padre l’erede al trono che non ha, essendo lei figlia unica.

Calaf, come molti eroi del melodramma non solo pucciniano, è innanzitutto un irresponsabile, incapace della lucidità indispensabile per riconoscere la verità dei fatti e dei sentimenti e per orientare la propria condotta al semplice buon senso. Ed è così (patologicamente) esaltato che, di fronte alla semplice visione di una donna, rinuncia a usare il proprio discernimento per gettarsi in un’avventura il cui esito più che prevedibile, è letale, ignorando pervicacemente i suggerimenti onesti e disonesti che da ogni parte gli provengono con insistenza per la durata di un atto intero.

Egli è, infine, un presuntuoso e arrogante nevrotico che, non contento di avere miracolosamente superato un cimento più che arduo, arriva a proporne subito un altro, di sua invenzione, quasi che il rischio in sé e non il risultato vittorioso, il percorso e non l’esito, costituiscano la fonte autentica del suo piacere.

I tre ministri – che Puccini e i suoi librettisti derivano dalla modificazione delle quattro maschere della commedia dell’arte presenti nella fiaba originale gozziana – sono disegnati da Bosisio come figure sinistre e sgradevoli che, dietro a una schermo clownesco, celano sentimenti deplorevoli come l’invidia (per i maschi veri come Calaf e i principi sfidanti e deceduti, mentre essi devono essere eunuchi avendo il permesso di aggirarsi liberamente nella reggia oltre che privi di sangue reale), il sadismo che le teste mozzate conducono al piacere estremo, la falsità che guida le loro azioni artatamente caritatevoli.

Tre clown “Bianchi” che, a tratti, indossano il naso rosso dell’“Augusto”, per fingersi appunto buoni, generosi, perfino un po’ sciocchi.

Nell’opera pucciniana l’umanità sta relegata tutta esclusivamente in un piccolo cono di luce, entro il quale si consuma il dramma di Liù e di Timur. Essi non entrano mai in autentico contatto con gli altri personaggi, ciascuno dei quali “vive” in un suo mondo: quello gelido e argenteo della corte, o quello dell’azzardo erotico dei principi sfidanti. Solo Liù e Timur (nei quali Puccini riassume i drammi di quattro dei personaggi gozziani, Adelma, Zelima, Barach e Timur) trascinano, invece, alla luce autentica del giorno o della notte gli ultimi momenti delle loro infelici e dolorose esistenze.

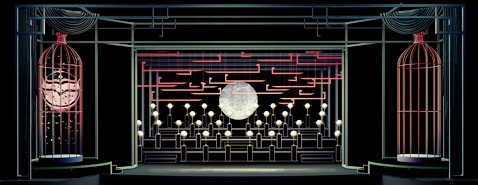

La scenografia rappresenta in modo fortemente simbolico i luoghi dell’azione: sulla sinistra lo spazio dell’isolamento, del carcere d’argento in cui vive Turandot rinchiusa (da se stessa o dal suo destino di donna, di erede al trono e di discendente della principessa sua ava, violata in passato) in una grande gabbia per uccelli ornamentali, dai riflessi argentei (del colore freddo della luna. Ella non uscirà mai di scena e neppure dalla gabbia, vezzeggiata dalle ancelle che la circondano e la proteggono.

Sulla destra il luogo della violenza e della legge sanguinaria che domina la corte imperiale: un’altra grande gabbia gemella, dentro la quale si alternano le figure rappresentative del potere di Turandot: il boia, il mandarino, i sapienti.

La chiave simbolica e allusiva presiede al disegno dei costumi, di straordinaria raffinatezza, in cui i volumi dominano attenuando o cancellando la struttura umana dei corpi. Grandi maschere, copricapi altissimi, parrucche argentee, tuniche lineari e grandi volani di organza e tulle trasformano le persone in simboli. Ne rappresentano l’esempio più alto Altoum, l’imperatore, trasformato in una grande statua immobile e centrale, da cui si leva la voce tenorile, voluta da Puccini; e la principessa che appare velata nel primo atto, come rinchiusa nel corpo di una gigantesca farfalla, di cui si libera in parte nello svolgimento della vicenda, fino a giungere (nel finale alfaniano) ad assumere fattezze umane che le consentono per la prima volta di uscire dalla sua argentea prigione per sorprendere Calaf nel donarsi a lui.

Una chiave di lettura quella adottata da Bosisio e Franchi del tutto inedita, che stupisce davvero per un’opera così frequentemente rappresentata. La scelta di privilegiare alla consuetudine monumentale cinesizzante una lettura in chiave psicologica non ha sottratto alla partitura, ottimamente eseguita dall’orchestra e dal coro del Teatro Nae Leonard diretti dal maestro Gheorghe Stanciu, nulla del suo fascino originario. E’ anzi sembrato che la scelta più intimistica della regia abbia accresciuto la tensione drammatica e l’efficacia del canto.

Straordinaria la protagonista, Olga Hristea-Stan, dotata di una vocalità ricchissima, estesa sull’intera gamma sonora, dai morbidi profondi ai sovracuti tenuti e centrati con assoluta sicurezza, fino ai pianissimi appoggiati e solidi.

Accanto a lei l’italiano Antonino Interisano ha fornito di Calaf un’interpretazione tecnicamente perfetta, applauditissima dal pubblico che ha mostrato di apprezzare anche la recitazione impostata a grande discrezione.

Ottima e commovente la Liù di Young Ju Kim, padrona del ruolo e della sua vocalità, oltre che attrice consumata di speciale raffinatezza.

Un elogio a parte meritano gli interpreti dei tre ministri, il bass-baritone Dominic Cristea e i tenori Adrian Ionescu e Tudor State, capaci di restituire, insieme al canto, la non semplice personalità costruita dal regista dando vita a caratteri completamente nuovi rispetto alla tradizione.